BIAN DE MONTRÉAL : PHYSICAL/ITÉ

par Dominique Moulon [ Juin 2014 ]

Le Musée d’Art Contemporain (MAC), en ce printemps montréalais, accueille la Biennale Internationale d’Art Numérique (BIAN) alors que les festivals Elektra et Mutek fusionnent sous l’appellation EM15 pour leur quinzième anniversaire. Sans omettre le 7e Marché International de l’Art Numérique qui se déroule au Centre Phi.

La réactivation du monochrome

Sebastien Lacomblez,

“Landscape”, 2014,

source Gridspace.

L

La

Biennale Internationale d’Art Numérique de Montréal, pour sa seconde édition, investit notamment le Musée d’Art Contemporain (MAC) de la ville. Et les œuvres génératives de

Sébastien Lacomblez sont tout à fait à leur place dans ce contexte puisque celui-ci, au travers de l’usage du numérique, réactive la question du monochrome dans l’art. Ses surfaces sont faites de cet outrenoir propre à Pierre Soulages car c’est avec la lumière que l’artiste Belge traite du noir. A distance, les monochromes de la série “Landscape” (2014) nous apparaissent en relief bien que de près, ils s’avèrent lisses comme le sont les photographies. Le titre de cette série nous incite à y voir des paysages, nocturnes, sans que l’on puisse leur attribuer quelque échelle que ce soit. Chaque tirage est unique et les reliefs, dans les cadres, s’étendent mais ne se répètent jamais. Le monochrome compte parmi les pratiques les plus radicales de l’art moderne puis contemporain et sa réactivation, à l’ère où les images se calculent et quand le numérique entre au musée, nous apparaît comme une évidence.

Obsolescence et sculpturalité

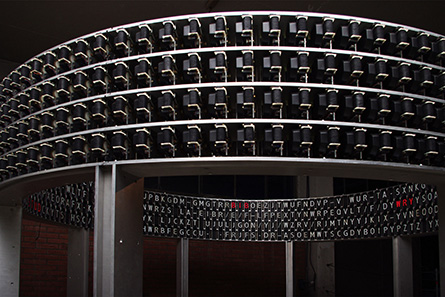

LAb[au],

“Signal to noise”

2012.

L'

L'installation “Signal to noise” (2012) du groupe d’artistes

LAb[au] compte, tout comme la série “Landscape”, parmi les pièces que la fédération Wallonie-Bruxelles présente dans cette BIAN 2014. Circulaire, elle est constituée d’une multitude d’afficheurs flip flap que contrôle un même algorithme. Les spectateurs sont invités à pénétrer dans le dispositif qui les immerge alors dans le bruit irrégulier des caractères qui se renouvellent. Dans un aéroport ou plus précisément dans une gare, car c’est de là que proviennent les afficheurs qui la composent, la machine pourrait “calculer” toutes les destinations du monde. Mais ce sont des mots qu’elle affiche, aléatoirement, en rouge. Des mots épelés dans le vacarme et qui, une fois assemblés ne font guère sens, tout comme les oracles de la Pythie. Il n’est pas exclu qu’une phrase s’adresse au spectateur, mais ce que la machine péniblement exprime est davantage comparable à une forme de poésie visuelle et sonore. Il est probable que l’algorithme autour duquel elle a été conçue ne soit en réalité ralenti par l’obsolescence de ses composants d’hier qui lui confèrent toutefois sa sculpturalité d’aujourd’hui.

La nouvelle alliance

Felix Luque Sanchez,

“Different Ways to Infinity: Clones”,

2013, source Gridspace.

I

Il y a, dans une autre salle du MAC, les installations de

Felix Luque Sanchez. Celui-ci est d’origine espagnol mais, vivant et travaillant en Belgique depuis quelques années, il représente lui aussi la fédération Wallonie-Bruxelles avec une série de pièces intitulée “Different Ways to Infinity”. Or l’une d’entre elles, “Clones” (2013), illustre parfaitement la thématique de La nouvelle Alliance qui réunit les artistes de Wallonie-Bruxelles à Montréal en référence à l’essai publié par Ilya Prigogine et Isabelle Stengers en 1978. Car il est question de sciences dans un contexte de culture et l’œuvre s’inscrit dans une recherche d’équilibre. Les deux pendules de grande taille de l’installation, sous l’impulsion de moteurs, se mettent en position haute. Et c’est alors que les appareils tentent durant un temps de maintenir les balanciers en position haute. Rappelons que le passage du non-équilibre à l’équilibre est abordé dans le livre 2 de La nouvelle Alliance qui traite plus généralement des interactions entre les sciences et la culture. Et c’est ainsi que nous assistons à la recherche, par des machines, d’équilibres incertains au travers de ce qui a les allures d’une expérience scientifique dans un contexte muséal. Or c’est que dans la durée, entre le non-équilibre et l’équilibre, qu’elles atteignent une forme d’idéal des plus fragile.

Physicalité

Robyn Moody,

“Wave Interference”,

2012-2013,

Source M.N. Hutchinson

S'

S'il est une œuvre qui convient tout particulièrement au thème général de la physical/ité élaboré cette année encore par Alain Thibault, c’est bien celle de

Robyn Moody intitulée “Wave Interference” (2012). Car elle donne une relative physicalité à la lumière émise par la vague sans cesse renouvelée des tubes fluorescents en mouvement qui la composent. Et comme pour répondre à cette ondulation sans début ni fin tout en l’étirant encore davantage, il y a le flux incessant du son de l’orgue qui la jouxte. La vague qui échappe à toute pesanteur, semble alors suspendue dans l’espace, dans un état de transition que les notes de l’orgue perpétuent. Extirpées par un mécanisme que l’artiste canadien a spécialement conçu à cet effet, elles s’entremêlent aux lignes fluorescentes pour faire corps à la vague. Le flux des notes étirées dans la durée s’additionnant aux lignes d’une lumière pure pour former un tout qui littéralement retient les spectateurs. La contemplation l’emportant sur l’analyse, les commentaires se font rares.

Calibrage

Samuel St Aubin,

“Parcours défini”, 2013.

S

Sortir du MAC pour s’éloigner quelque peu du centre de Montréal et de son quartier des spectacles, c’est prendre le risque de quelques découvertes comme avec cette exposition personnelle de

Samuel St Aubin à la Maison de la Culture Marie-Uguay intitulée “De choses et d'autres”. Ce dernier est membre du centre d’artistes Perte de Signal et réalise de petites expériences à l’aide de dispositifs mêlant composants mécaniques et électroniques aux objets du quotidien. Il y a, par exemple, ces appareils mettant en scène des assiettes blanches en rotation, chacune d’entre elles étant équipées d’un petit pois. La poésie, chez Samuel St Aubin, s’exprime dans le banal. Et chaque fois qu’un petit pois tombe. Il est immédiatement remplacé par l’artiste québécois qui, ainsi, ne préserve que ceux dont la nature assure les plus parfaites trajectoires. Cette insignifiante expérience du banal répétée par trois machines identiques en tout point nous renvoie aux calibrages qui régissent nos vies. De ceux de nos fruits et légumes par l’industrie agro-alimentaire à ceux de nos sentiments par les médias sociaux. Dans un monde où tout doit rentrer dans des cases sauf, peut-être, en art où il est encore possible de perdre son temps dans la confection comme dans l’observation de machines tout à fait inutiles, donc résolument poétiques.

Ecoutes et perturbations

Herman Kolgen,

“Seismik”, 2014.

L

La BIAN de Montréal a émergé du festival Elektra qui, cette année, a fusionné avec Mutek. Les deux événements respectivement conçus par Alain Thibault et Alain Mongeau fêtant leurs 15 années d’implication dans le domaine des arts numériques et des musiques électroniques. La résultante de cette fusion anniversaire portant le nom d’

EM15, c’est dans ce contexte qu’

Herman Kolgen donne sa performance audiovisuelle nommée “Seismik” (2014). Il est au centre de la scène du cinéma Impérial où il a préalablement disposé quelques systèmes de captation. Car sa performance, il ne la contrôle que partiellement au travers d’une application en ligne qui scrute les secousses sismiques de l’écorce terrestre en quelques endroits du monde que ce soit. Ce sont par conséquent les données ainsi collectées en temps réel qui contrôlent les points de montage comme les positions des caméras virtuelles. Le voyage en surface que l’artiste québécois nous propose est ainsi affecté par des mouvements magmatiques provenant des tréfonds de la terre. Mais il est aussi perturbé par les réponses magnétiques que donne localement le petit carré d’écorce qui est affecté à son tour par la performance Seismik. Aussi, dans l’image comme dans le son, prédominent des bruits aux formes les plus diverses.

De lumière pure

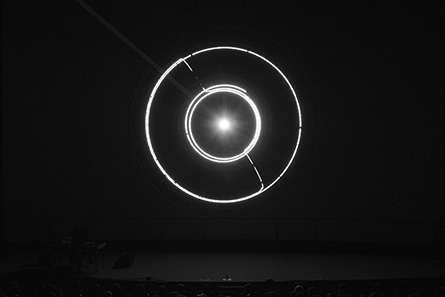

Robert Henke, “Lumière”, 2013,

source Andreas Gockel.

U

Un autre soir, c’est

Robert Henke qui captive l’attention des spectateurs du cinéma Impérial. Le compositeur de musique électronique allemand à l’initiative du projet Monolak use de trois lasers haute puissance lorsqu’il donne la performance “

Lumière” (2013). Les tracés qu’il dessine ainsi sont indissociables des sons électroniques qu’il génère avec les mêmes instructions. La radicalité de leurs formes évoque les débuts d’une informatique graphique durant que l’on pense, lorsqu’elles se complexifient, aux artistes comme Ben Laposky qui se sont saisis des oscilloscopes dès les années cinquante. Force est de reconnaître que le laser a quelque chose d’hypnotisant, dans sa puissance comme dans sa pureté, mais le spectacle est aussi parfait dans son écriture. Comparable, en terme de qualité, aux recherches de l’artiste australien Robin Fox. Et le Barbican Center qui compte parmi les centres d’art ouverts aux pratiques émergentes de ne pas s’y tromper lorsqu’il prévoit de réunir très prochainement ces deux artistes au sein d’une même soirée.

Du numérique dans l’art

Matthew Biederman

& Alain Thibault, “Physical”, 2013, source Gridspace.

E

Enfin, c’est en compagnie de l’artiste américain

Matthew Biederman qu’Alain Thibault, déjà bien occupé dans la journée par l’organisation du Marché International de l’Art Numérique (MIAN) réunissant depuis quelques années des artistes et chercheurs québécois avec des producteurs, curators et critiques internationaux, donne la performance “Physical” (2013) au MAC. Non satisfait d’avoir introduit des pratiques artistiques numériques au sein d’une institution d’art contemporain, il se lance dans un set puissant teinté de quelques références aux musiques industrielles allemandes. Inlassablement, il répète « I wanna get physical » avec une voix traité au vocoder dont le son est indissociable des expérimentations du groupe Kraftwerk que se sont plus récemment réappropriés les Daft Punk. Pendant ce temps, Matthew Biederman réinjecte sur l’écran du MAC une esthétique allant du pop au minimal à grand renfort de trames et de couleurs saturées essentiellement arrangées en cercles concentriques comme le faisait Kenneth Noland exposé l’an passé dans ce même musée. Bien au-delà de la fusion de deux festivals, ce qui vient de se passer à Montréal est symboliquement très important car il est grand temps que les pratiques numériques d’un art contemporain intègrent les grandes institutions muséales. Dans l’attente impatiente de la première Biennale Internationale d’Art Numérique de Paris qui, s’inscrivant dans la continuité du festival Némo d’Arcadi artistiquement dirigé par Gilles Alvarez, se déroulera les années impairs dès 2015. Et il y a fort à parier que ces manifestations vont se multiplier jusqu’à ce que les œuvres numériques d’art contemporain soient plus largement admises à Venise, Sao Paulo ou Sidney.

Article rédigé par Dominique Moulon pour Art Press, Juin 2014.