AU ZKM DE KARLSRUHE

par Dominique Moulon [ Janvier 2018 ]

Au Zentrum für Kunst und Medientechnologie, les expositions se suivent et se chevauchent sous la bienveillance de Peter Weibel, son directeur, qui collabore avec des curatrices et curateurs internes ou externes pour l’organisation d’expositions comme c’est le cas pour Radical Software, Datumsoria, Open Codes et Hybrid Layers.

La Raindance Foundation

Frank Gillette,

“Track/Trace”,

1972/2017.

G

George Barker, Judith Bihr et Margit Rosen ont collaboré à l’organisation de l’exposition Radical Software dédiée à la Raindance Foundation regroupant, dès 1969, quelques pionniers d’un art vidéo alors émergent, dont

Frank Gillette. L’une de ses œuvres, intitulée “Track/Trace”, comporte deux dates sur son cartel. Celle de sa création analogique, 1972, et celle de sa restauration à l’ère numérique, 2017. L’archéologie des médias est une discipline induisant de la précision. Cette sculpture, car c’en est une, qui possède quinze écrans à tubes cathodiques continue de questionner ses publics quarante-cinq années après sa création. Les images captées en temps réel par trois caméras sont diffusées avec des délais croissant selon les rangées d’écrans. Face à tant de points de vues et davantage encore de temporalités relatant une même situation, nous acceptons l’idée de ne plus bien savoir ni où ni quand nous observons au travers des captations d’une œuvre qui, en constance, nous observe. Ce dispositif, à l’inverse des systèmes de vidéo surveillance qui offrent une vision globale en instantanée, complexifie à l’extrême une situation pourtant d’une relative simplicité pour que nous en fassions autrement l’expérience.

Datumsoria : le retour du réel

George Legrady,

“Voice of Sisyphus”,

2011-2017.

C

C'est au curateur invité Zhang Ga, du

Chronus Art Center de Shanghai, que l’exposition Datumsoria a été confiée. Par son titre, associant les termes latin “datum” et “sensoria”, elle fusionne la donnée au sensoriel pour nous inciter à reconsidérer notre espace perceptif en cette ère digitale avec les œuvres d’une dizaine d’artistes dont celle de

George Legrady. Intitulée “Voice of Sisyphus”, elle s’articule autour d’une photographie prise par l’artiste on ne sait ni où ni quand. Mais elle nous renvoie aussi, par son titre, à Sisyphe condamné dans la mythologie grecque à rouler éternellement un rocher jusqu’au sommet d’une colline que jamais il n’atteindra. De cette photographie originelle, l’artiste fait un film dont les données nous apparaissent diversement altérées dans la durée qui s’avère elle aussi infinie. Au sein de la grille des détails audiovisuels recomposant en constance l’image d’une situation, au bar, il en est inévitablement qui sont susceptibles de nous guider narrativement. Aussi, nous ne pouvons en négliger aucun, comme les spectatrices ou spectateurs du film “L'Année dernière à Marienbad” (1961) du réalisateur français Alain Resnais.

De l’invisible et du lointain

Laurent Grasso,

“Solar Wind”, 2017.

P

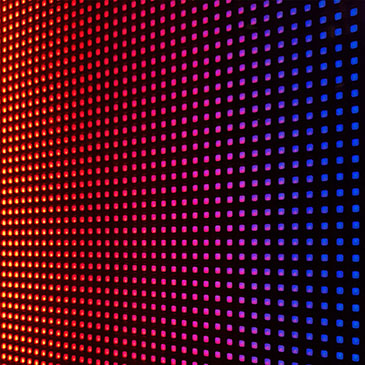

Pour ce qui est de l’observation de l’invisible comme du lointain, nos sens n’y suffisent plus et c’est là que les scientifiques nous en proposent des interprétations par la visualisation de données. L’installation “Solar Wind” de l’artiste français

Laurent Grasso est issue d’une collaboration avec des chercheurs du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) qui, en temps réel, lui fournissent des données sur l’activité solaire. L’écran à diodes électroluminescentes de grande taille qui a été érigé telle une stèle dans l’exposition Datumsoria autorise donc la perception de cette activité de l’invisible provenant du lointain. Une éruption solaire, en 1989, a privé d’électricité des millions de Québécois pendant quelques heures. Aussi, cette stèle à l’ère digitale augmente la perception de notre environnement immédiat autant qu’elle nous alerte sur de possibles catastrophes à venir. La saturation des couleurs correspondant à l’intensité de l’activité solaire renforce l’idée d’un possible cataclysme que toutes les civilisations, la nôtre comprise, ont un temps redouté.

Open Codes

Soliman Lopez,

“Column 1-0”,

2016-2017.

A

Aux côtés de Peter Weibel, ce sont Lívia Nolasco-Rózsás, Yasemin Keskintepe et Blanca Giménez qui ont préparé l’exposition

Open Codes dont l’accroche, “Vivre dans des Mondes Numériques”, nous donne une idée du contenu. L’artiste espagnol

Soliman Lopez y présente “Column 1-0” qui synthétise le propos de cet événement. Car il nous livre à la fois le code source et la représentation d’une colonne dorique. En partie supérieure, un chapiteau symbolise la tradition en architecture. Alors que le support de la représentation, une toile comme c’est l’usage en peinture, est percé par le code permettant à la machine de calculer l’image. C’est comme si y il avait un bugg en ce monde qui est le nôtre. Un accident qui trahirait le simulacre que nous vivrions au quotidien. Nos désirs, dans les moindres détails, ne seraient-ils pas anticipés comme c’est le cas pour Jim Carrey dans “The Truman Show” (1998) de Peter Weir ? Mais la production du film aurait fait place aux entreprises du digital qui, de nous, savent tout.

Des rêves sans contraste

Constant Dullaart,

“DullDream”, 2015.

C'

C'est de la question du beau dont il est question avec l’installation “DullDream” de

Constant Dullaart. Ou plus précisément d’un beau convenu que les applications de nos smartphones nous proposent, ou que parfois l’on s’impose. Car les paysages sur Instagram, souvent, sont plus beaux que nature. Constant Dullaart, ayant créé l’entreprise d’artiste DullTech dont le slogan « Rendre la technologie ennuyeuse une fois de plus », est à l’origine du site “

dulldream.xyz” permettant à tout un chacun d’uploader une image. Afin qu’une application s’articulant autour de l’usage de réseaux neuronaux artificiels en propose une alternative qui soit plus terne, plus ennuyeuse. C’est bien d’intelligence artificielle dont il s’agit, mais où l’idée d’amélioration est envisagée autrement. Qu’un paysage soit lumineux, il s’assombrit quand les visages harmonieux se font plus disgracieux. Force est de reconnaître que jamais la photographie n’a aussi peu reflété le réel. Alors que les outils de retouche d’image sont véritablement accessibles au plus grand nombre. Le rêve de l’artiste serait donc plus terne que ne le serait notre réalité fantasmée.

Ecritures automatiques

Thierry Fournier,

“Oracles”, 2017.

S'

S'il est des machines dont on nous dit qu’elles sont en capacité d’apprendre par elles-mêmes dans le cas du deep learning, il en est d’autres qui, plus simplement, mémorisent nos actions. C’est le cas des applications avec lesquelles nous échangeons des messages courts via nos smartphones.

Thierry Fournier, fort de se constat, ne fait qu’initier des textes en acceptant systématiquement les suggestions proposées dès la saisie du premier mot. Les écritures de la série “Oracles” qui en résultent peuvent ainsi aisément être qualifiées d’automatiques. Et il ne fait aucun doute qu’André Breton et Philippe Soupault, auteurs du premier livre d’écriture automatique “Les Champs magnétiques” en 1919, aient apprécié cette méthode consistant à déléguer. Ils ont écrit ce livre ensemble comme Thierry Fournier a inspiré l’application dont il a validé les choix. On peut donc considérer que l’inquiétante étrangeté qui en résulte est le fruit d’une collaboration ou plus exactement d’une forme d’hybridation entre l’homme et la machine.

Le procès

Helen Knowles, “The Trial of Superdebthunderbot”, 2016.

Helen Knowles

Helen Knowles, qui vit et travaille à Manchester, a imaginé et filmé le procès de l’algorithme au nom évocateur de “Superdebthunderbot” qui se présente sous la forme d’un ordinateur au boîtier transparent. Mais il ne faut pas se fier à la transparence de cette machine car celle-ci est soupçonnée d’homicide involontaire. Son programme d’intelligence artificielle développé par une entreprise peu scrupuleuse de recouvrement de dettes aurait incité deux étudiants à effectuer des tests médicaux non-réglementés ayant entrainé leur mort. C’est donc pour avoir placé des offres d’emploi comportant des risques au sein de l’environnement numérique immédiat des deux victimes que l’algorithme est jugé. Les spécialistes du deep learning n’en sont pas à encoder de la conscience au sein des programmes qu’ils développent. Ce qui, d’une certaine manière, nous rassure est ici au centre d’un questionnement sur la possible responsabilité d’un programme doté d’une relative autonomie. Ne serait-il pas judicieux, au-delà du burlesque d’une telle situation, de se préparer à des procès d’un nouveau genre ? Des animaux ayant été accusés par le passé, des machines pourraient l’être dans le futur !

Du post-Internet

Katja Novitskova, “67P potential

(monkey cut plant)”, 2015.

L

Le post-Internet est une tendance dont les artistes revendiquent le digital comme médium et dont les œuvres d’une nouvelle matérialité accèdent au marché de l’art. Aussi, cette institution qu’est le

ZKM se devait de la mettre en lumière. Ce sont les commissaires Giulia Bini, Sabiha Keyif, Daria Mille et Philipp Ziegler qui s’en sont chargé en organisant l’exposition Hybrid Layers. Un événement qui, inévitablement, envisage les problématiques sociétales que le digital amplifie. Et c’est dans ce contexte que l’on découvre l’installation “67P potential (monkey cut plant)” de

Katja Novitskova. Originaire d’Estonie, celle-ci est aussi l’auteur du livre “Post Internet Survival Guide”. C’est en ligne qu’elle puise les matériaux images qu’elle recombine sous la forme de sculptures en les contextualisant au sein de white cubes. Elle nous révèle ainsi l’intérêt immodéré que nous portons aux animaux et, plus largement, à notre environnement naturel, considérant la place prépondérante des représentations animalières sur l’Internet, là où les cultures populaires se développent et par conséquent où s’exprime le jugement de goût.

Article rédigé par Dominique Moulon pour ETC Media, Janvier 2017.